يرى الكاتب أن اتساع الفجوة بين الرياض وأبوظبي لا يُفسَّر بخلاف عابر أو بسوء تفاهم تكتيكي، بل هو نتيجة مسار طويل تراكمت فيه إشارات فقدان الثقة. ويقترح إطارًا ناظمًا لفهم هذا المسار: “النظام مقابل الفوضى”، مستعيدًا مقولة توماس فريدمان بأن الانقسام العالمي لم يعد شرقًا وغربًا بل بين منطقين: تثبيت النظام أو إنتاج الفوضى.

يبدأ بسردية تاريخية تضع السعودية بوصفها دولة خليجية لم تخضع للاحتلال، قاومت النفوذ البريطاني، وشجّعت استقلال الجوار، ولعبت دورًا محوريًا في دعم قيام دولة الإمارات والاعتراف بها وتقديم دعم سياسي ومالي مبكر. ثم ينتقل إلى مرحلة صعود الإمارات الاقتصادي، ولا سيما نموذج دبي في التسعينيات وبداية الألفية، ويقول إن كثيرًا من السعوديين نظروا لذلك بفخر بوصفه نجاحًا عربيًا حديثًا. في المقابل يذكّر بأن النظرة داخل مجلس التعاون ظلت ترى السعودية عمقًا استراتيجيًا وركيزة أمنية، ويستشهد بمواقف أمنية ودبلوماسية اعتبرها تأسيسية، من بينها دعم السعودية للإمارات في ملف الجزر الثلاث.

بعد ذلك يحدد الكاتب نقطة انعطاف مبكرة في 2008: موقف سعودي صارم تجاه إيران يتبعه –وفق عرضه– تحرك إماراتي سريع نحو طهران باتفاق تعاون، بما بدا كرسالة مغايرة. ويقدّم هذا كنواة لشعور سعودي بأن أبوظبي تتبع مسارًا خاصًا مع إيران، تعزز لاحقًا عبر توسع العلاقات التجارية، واتهامات أميركية متكررة بوجود شبكات مالية مقرها الإمارات تُستخدم في غسل الأموال وتمويل أنشطة محظورة، وصولًا إلى الإشارة لإجراء أميركي حديث في يناير 2026.

ثم يجعل اليمن مركز التحول الحاسم: فبينما دخلت الإمارات التحالف بقيادة السعودية عام 2015 تحت شعار دعم الشرعية ومواجهة الحوثي، يقول الكاتب إن الرياض اكتشفت تدريجيًا أن أبوظبي لا تعمل على هدف “وحدة اليمن” بقدر ما تعمل على بناء نفوذ منفصل عبر دعم قوى انفصالية وتأمين موطئ قدم على موانئ وممرات استراتيجية قرب باب المندب. ويعرض أن أبوظبي –بحسب روايته– عمّقت الانقسام داخل المعسكر المناهض للحوثيين، وأسست “المجلس الانتقالي الجنوبي”، واستثمرت مظالم جنوبية حقيقية لتحقيق مكاسب جيوسياسية، ما جعل الرياض تخلص إلى أن الإمارات لم تعد شريكًا موثوقًا سياسيًا أو أمنيًا، وأنها رغم ذلك مارست ضبط نفس وحمت أبوظبي من انتقادات الحكومة اليمنية لفترة.

يضيف الكاتب محور التطبيع 2020 بوصفه خطوة لم تعترض عليها الرياض علنًا، لكنه ينتقد كيفية ترويجها إماراتيًا كأداة لتعزيز “التنافسية الإقليمية” وبناء ترتيبات جديدة، ويرى أن أبوظبي أخطأت حين ظنت أن الاصطفاف مع إسرائيل يمنحها حصانة بينما تستمر في هندسة نفوذها الإقليمي عبر وكلاء. ويستطرد في اليمن بتوصيف دور أبوظبي في تمكين قيادات في المجلس الانتقالي ومنحها الجنسية وتوظيفها كأدوات نفوذ، مع إيراد إشارات إلى مخاوف من تقاطع مشاريع الانفصال مع مقاربات إيرانية، واستحضار تحقيقٍ صحفي أميركي عام 2018 يقول إن “الحرب على الإرهاب” في اليمن شابتها ترتيبات ميدانية أفادت عناصر من القاعدة.

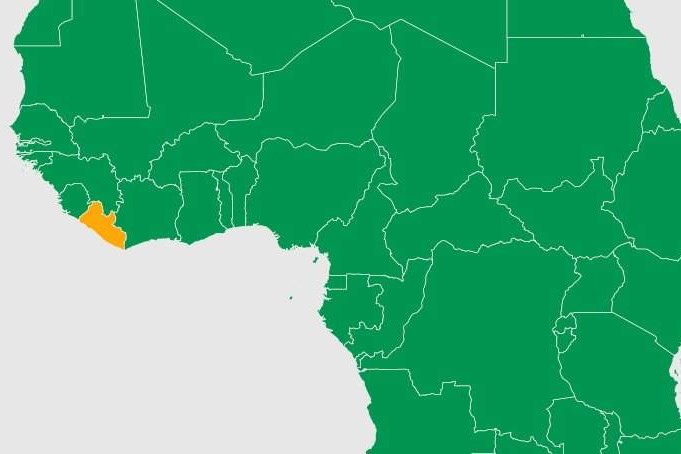

ينتقل بعدها إلى السودان باعتباره أكبر أزمة سمعة لأبوظبي في نظره، بسبب اتهامات تتعلق بوكيلها هناك (قوات الدعم السريع) بفظائع واسعة. ويقرأ إجراءات داخلية لاحقة في الإمارات (تدريبات اتحادية وتحذير من التصوير، ثم إعفاءات قروض) كرسائل “سيف وذهب” لضبط الداخل، خصوصًا مع قلق في بقية الإمارات، وعلى رأسها دبي، من انعكاسات المغامرات الإقليمية على السمعة الاقتصادية.

ثم يشرح أن أبوظبي دخلت حالة “بارانويا” سياسية نتيجة اعتقاد غير صحيح –بحسبه– بأن ولي العهد السعودي ضغط على الرئيس ترامب لفرض عقوبات على الإمارات، وأن هذا الاعتقاد دفعها لخطوة تصعيدية أخيرة عبر توجيه وكيلها في اليمن لمحاولة توسيع السيطرة في حضرموت أثناء قمة خليجية، وما رافق ذلك من انتهاكات موثقة. ويقول إن الرياض ردّت بإنذار للانسحاب، ثم تحركت عسكريًا لإحباط نقل سلاح جديد، وساعدت الحكومة اليمنية على تفكيك قوات المجلس الانتقالي خلال أيام، منهيةً مشروعًا امتد عقدًا.

ويختم بأن الرياض لم تعلن قطيعة رسمية أو مقاطعة، لكنها وضعت حدًا نهائيًا للمغامرة في اليمن ورفعت الغطاء السياسي والإعلامي جزئيًا، ما جعل أبوظبي –وفق طرحه– تدرك متأخرة أن مظلتها الإقليمية الفعلية كانت الرياض. ويعود إلى ثيمته المركزية: جوهر الخلاف هو صراع بين منهج يرى الاستقرار ومحاربة الميليشيات أولوية، ومنهج تُتَّهم أبوظبي بتمثيله يقوم على إدارة الإقليم عبر وكلاء وتفكيك الدول بما يفضي إلى “فوضى” تمتد آثارها خارج الخليج.